2.[←1]したがってカンブリアン文書の木は、たとえそれが壮大な旅の始まりであったとしても、あたかも偶然そこに落ちたような何気ない種から発芽するのが似つかわしい。[→4→10]

3.[←1]もし私が厳しい木を望むなら、私はカンブリアン形式を選ぶことはない。厳しい木は(たとえばP・ブーレーズのワーク・イン・プログレスのように)不断に推敲される木である。厳しく推敲される木は、葉から枝へ、枝から幹へ、幹から根へと逆行する調整のただなかにある。出発点は、度重なる更新にさらされ、より重く強い必然性を帯びてくる。[→25]

4.[←2]カンブリアン文書は種へ帰らない。むしろ種の影響は瞬く間に減衰する。それは木というより結晶である。実際カンブリアン文書の地形図は、DLA(拡散に支配された凝集)による結晶とよく似ている。[→5→6]

5.[←4]DLAは、酔歩(ランダムウォーク)する粒子が種に付着することによって結晶を成長させる。付着した粒子は、次の粒子の付着を誘発する種となる。凝集した粒子は到着点であり出発点でもある。結果を原因に接続する循環によって、DLAは再帰的な構造をもつ樹状結晶を成長させる。[→8]

6.[←4]カンブリアン文書の原初形態であるポストイット・カンブリアンゲームは、付箋紙を粒子とする樹状結晶である。まず種となる絵をリーフ(付箋紙)に描き、台紙中央に貼る。参加者は、種に誘発された連想をリーフに描き、種の近傍に貼り、影響を示す矢印を書き入れる。種は複数のリーフを付けることができる。貼られたリーフは種と等価であり、次のリーフを誘発する。[→7]

7.[←6]リーフの作者は、ひとりの場合もあるし、複数の場合もある。自分の付けたリーフへ連続して付けることを許可するか、ひとつのリーフはいくつまで分岐をもてるか、などといった規則をそれぞれの木に課することができる。

8.[←5]カンブリアンクラスタを前にして、参加者は目の赴くまにまにリーフ群を酔歩する。連想が立ち上がると、そこに新しいリーフを付加する。ここで参加者は、鑑賞者である位置と制作者である位置を変えることはない。この循環が、カンブリアンクラスタを樹状に育てていく。[→9→13]

9.[←8]カンブリアン文書は、長年われわれが追求してきた連画(私と中村理恵子のプロジェクト)の多様な試みに通底する原理を一般化するために考案された。したがってそこには、見る者と描く者を仕切るメディアの構造に対する問いかけと、見ることと作ることの循環する構造が仕込まれている。

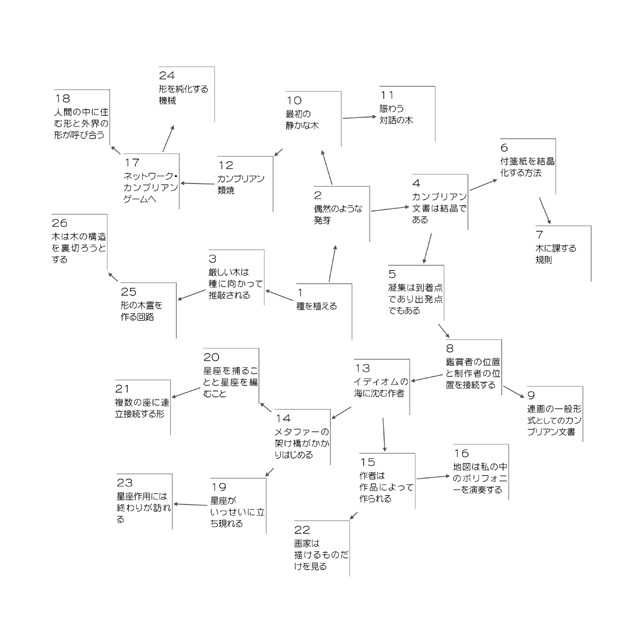

10.[←2]カンブリアン文書のさまざまなバリエーションを実験する一連のカンブリアンプロジェクトもまた、何気ない小さい種からスタートした。あるワークショップを設計するために私がひとりで試した最初の木は、単純な静けさの中で飽和した。[→11→12][図2]

11.[←10]中村にこの話をもちかけ、同じコンセプトで行った実験は、いきなり賑やかな経過をたどり閉じた空間を飽和させた。ここで私は、カンブリアン文書のもつマジックを体感する。[図3]

12.[←10]さらに、水越伸の主催する300人余のワークショップ(2001東大安田講堂)では、まさにカンブリアン爆発を目の当たりにする。その後爆発は、学校や会議や宴会など、さまざまな人と場所に波及していった。[→17][図4]

13.[←8]多数の作者が囲むカンブリアンクラスタの中で、作者たちはひたすら強烈な「作者」たろうとするわけではない。むしろまるで時候の挨拶を交わすようにお決まりの常套句(カップラーメンからウルトラマンというような)が、あたかもお互いのコード共有を確認するプロトコルであるかのように交わされる。[→14→15]

14.[←13]そして突然、詩が立ち上がる。詩は、たとえば地べたを這う芋虫に飛行船を接続するときに立ち上がる。鳥のくちばしが王冠に変容するときに立ち上がる。いたるところで多義的な架け橋がかかりはじめ、コードのほころびをメタフォリカルな二重化で埋める段階が訪れる。[→19→20]

15.[←13]作品は作者によって作られる。これは自明なことであるが、しかしそのような静的なモデルによって、カンブリアンクラスタの生成を語り尽くすことはできない。作品は作者によって作られると同時に作者は作品によって作られる。茫洋たるカンブリアンクラスタの中に作者は立ち上がってくる。[→16→22]

16.[←15]茫洋たるカンブリアンクラスタは、私に中にある茫洋たる連想のネットワークを写し取っているようにも見える。われわれが囲むカンブリアンクラスタの地図は、私を含む作者たちによる対話の痕跡であると同時に、私に潜在する多くの架橋を順次かけていくポリフォニックな総譜であもる。地図はわれわれの目の前にあり、われわれそれぞれの中にもある。私の中の地図と、目前のカンブリアン地図は、クラインの壺のように循環しはじめる。

17.[←12]付箋紙を用いたカンブリアンゲームは、ネットワーク上のサーバーに台紙を移し、リーフもまた、テキスト、CGペイント、音楽というように様式を拡張していった。特に近年急激に普及したデジタルカメラで撮影された写真によるセッションは多くの成果を生み出した。とりわけ『星座作用』は、思い出深い木を残した。[→18→24][図7,図8]

18.[←17]『星座作用』は2005年5月、次のような呼びかけからスタートした。「子供のころ、天井の木目を見ていると、たくさんの顔、動物、食べ物、家などが姿を現しました。これを仮に、星座作用と呼びましょう。天空を眺めた古人が星の配列に物語を見出したのも、人間の中に住む形と外界の形が呼び合う星座作用のなせる技です。星座作用は、日常目にする人工物や自然のテクスチュアに意外な形を発見し、収集するセッションです」

19.[←14]私の家から最寄の駅まで、およそ十分でたどりつくことができる。途中にある歩道橋は、街道を渡るための過程を導くように、階段、手すり、床版というように順次目に入ってくる。星座作用の目が装填されると、そこここに尺取虫や決闘する男達やトロルなどが次々と立ち現れ、それらを捕獲するため、最寄の駅まで一時間かかってもたどり着けなくなる。[→23][図5,図6]

20.[←14]ゲシュタルト・スイッチによる「見立て」のゲームは、小学校などでも実践されている。星座作用の特殊性は、星座を捕獲する昼の作業と、星座を結晶につなぐ夜の作業の、連立方程式を解く難しさにある。[→21]

21.[←20]形は拘束しあう要素の連携の中に生まれる。三角形は3つの頂点の連携である。連携には視野があり、星座は視野の境界によって棲み分けている。座は、そのような連携を意味する。ここで、連歌・連句を座の文学と呼ぶことに注意したい。歩道橋が歩道橋として見えているのは、都市という座の中にわれわれが生きているからで、歩道橋の形は都市という視野と連携している。星座作用はカンブリアンクラスタの座の中で、歩道橋が多義的な視野と連立接続するプロセスである。

22.[←15]星座作用に参加した何人かは、職業的に絵を描き、絵筆をもって自分の作風を確立している。あるとき、彼らが捕獲してくる星座がどれもみな彼らの絵によく似ていることに気づいた。彼らは見えるものを描き、描けるものだけを見る。座は、その閉鎖回路の拡張になんらかの力を及ぼしているはずである。

23.[←19]そして、星座作用には停滞が訪れる。壁のスレートには雨水の作る僧侶たちがいること、アオギリの木肌に無数の目差があること、路面の亀裂にたくさんの動物がいること、そうした星座の巣を知悉するとそれらは新しい日常と化し、見えるものと描けるものの安定した関係の中に形は埋もれ、そして駅は徒歩十分の近さを回復する。

24.[←17]2005年の夏、愛知万博瀬戸会場において行われた『マチスましーん』は、晩年のマティスが形を純化する機械として用いた切り絵を、デジタル画像の作画手段としたワークショップである。『マチスましーん』は、成長する木の外に、目に見える循環回路をもっている。その装置は透明ビニール製のプールである。[図9,図10]

25.[←3]切り絵は、デジタイズされカンブリアンツリーにつながれると、次の参加者らに素材として供されるべくプールに戻される。プールには、自分がいま着目しているリーフそのものがあるかもしれない。切り刻まれた残骸に、形を呼び起こす星座を発見するかもしれない。さらに刻まれ、部品として利用されるかもしれない。成長する結晶の外の遅延回路が、繰り返し姿を変えながら現れる形の木霊を作り出す。[→26]

26.[←25]木は、木の構造を裏切ろうとする。カンブリアンゲームのさなか、ひとつのリーフへ向かう矢印をふたつ書きたいという要求を何度も聞いた。多重継承をカンブリアンの木に実装するのは容易だが、それは結晶を破綻させるだろう。木が木の構造を裏切ろうとするのは、木が木とは別の層にある回路の反映を受けるからである。

図2 ひとりの手による木 2002/2

図3 対話による木 2002/2

図4 安田講堂 2002/3

図5 イカと目があう 2005/6 三崎

図6 かもめ飛ぶ 2005/5 上板橋

図7 『星座作用』北半球全体像

図8 『星座作用』部分

図9 『マチスましーん』愛知万博2005 瀬戸会場におけるワークショップ

図10 切り絵の再循環プール

初出『現代思想』2006・2月号

(特集:ポストゲノムの進化論)