検索フォーム

- たぶれ

- 2009年07月25日04:51

研究休暇で渡米中の草原真知子さんから、早稲田大学文化構想学部のゼミを一年間借り受けている。昨日で前期が終了して、4か月間の長いワークショップを一区切りした。

僕が思い描いたゼミのコンセプトは「たぶれ」。わかりやすい言葉で言うと、きちがいだ。自分が社会の規範から狂うという近代的な狂気の概念とは一線を画し、日本古来の「きちがい」概念には、自分の気がほかの気にはぐれてしまう離脱の思想がある。

アインシュタインが「常識とは18歳までに蓄積した偏見のコレクションである」という名言を残しているけれど、20歳前後の若者くらい精神の不自由に無自覚な世代はない。言い換えると、20歳くらい「気ちがえない」世代はない。彼らにとって不自由な規範こそ、面白くてしかたないゲームだからだ。

ゲームのただなかにいるプレーヤーに、ほかのゲームの可能性を示唆するにはどうしたらいいか。その時期に、言語ゲームの多層性を考えたかどうかは、一生を左右すると僕は思う。4ヶ月間、いろいろな「たぶれ実験」をプレーヤーである彼らといっしょに考えた。

仔細はおいおい発表するとして、最後にやったコンペティションの評価を「多様決」にしたのが、実に面白かった。多様決は、僕の主張する新しい民主主義の技術で、主張といってもmixiの日記に書いただけの話でまだまだ研究の余地があるのだけれど、単純に言うと多数のYesに、少数のNoが混入しないと成立しない決定原理だ。

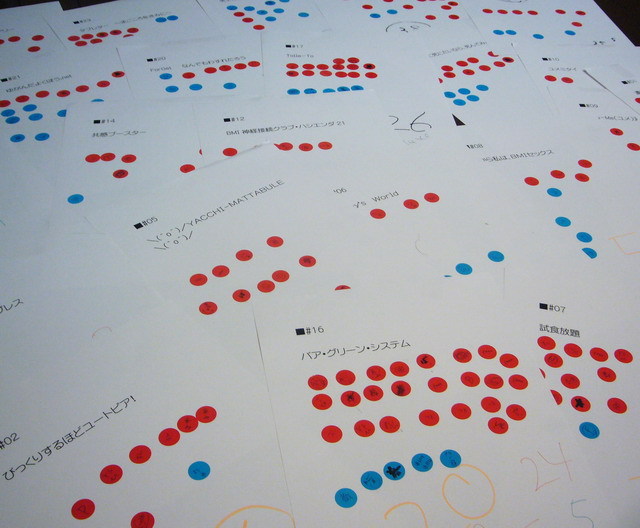

あるプランについて、これはいいと思ったら赤のシールを貼る。キモイ、ウザイといったネガティブの感覚をもったら青のシールを貼る。多数決なら赤が多いものが一等賞をとるのだけれど、今回はあえて赤と青の掛け算を評価関数としてみた。

多様決は「たぶれ」を誘発する。この規則で賞をとるために、企画者はたんにここちよいものだけでなく、反論が混ざるようなエッジを狙いはじめる。赤シールをとるためには、自分の信じる「良い」ものを作ろうとするだろうが、青シールをとろうとすると、赤狙い意識自体を、自分が批評しはじめる。

明るい話に死のイメージが混ざる。快楽の両面をさらしはじめる。自由と束縛が同時に起こる。さまざまなパラドクスとアポリアが生産される。「たぶれ」は精神論でなく、ここでは数学の問題になる。

前期最後の授業に、一時帰国中の草原さんが姿を見せ、ゼミ生は聖母降臨とばかり喜んだ。草原さんからもらったお土産が、ひきわり小麦の「BULGUR」。中東のサラダ「タブレ」の食材になる。すてきな聖母!

僕が思い描いたゼミのコンセプトは「たぶれ」。わかりやすい言葉で言うと、きちがいだ。自分が社会の規範から狂うという近代的な狂気の概念とは一線を画し、日本古来の「きちがい」概念には、自分の気がほかの気にはぐれてしまう離脱の思想がある。

アインシュタインが「常識とは18歳までに蓄積した偏見のコレクションである」という名言を残しているけれど、20歳前後の若者くらい精神の不自由に無自覚な世代はない。言い換えると、20歳くらい「気ちがえない」世代はない。彼らにとって不自由な規範こそ、面白くてしかたないゲームだからだ。

ゲームのただなかにいるプレーヤーに、ほかのゲームの可能性を示唆するにはどうしたらいいか。その時期に、言語ゲームの多層性を考えたかどうかは、一生を左右すると僕は思う。4ヶ月間、いろいろな「たぶれ実験」をプレーヤーである彼らといっしょに考えた。

仔細はおいおい発表するとして、最後にやったコンペティションの評価を「多様決」にしたのが、実に面白かった。多様決は、僕の主張する新しい民主主義の技術で、主張といってもmixiの日記に書いただけの話でまだまだ研究の余地があるのだけれど、単純に言うと多数のYesに、少数のNoが混入しないと成立しない決定原理だ。

あるプランについて、これはいいと思ったら赤のシールを貼る。キモイ、ウザイといったネガティブの感覚をもったら青のシールを貼る。多数決なら赤が多いものが一等賞をとるのだけれど、今回はあえて赤と青の掛け算を評価関数としてみた。

多様決は「たぶれ」を誘発する。この規則で賞をとるために、企画者はたんにここちよいものだけでなく、反論が混ざるようなエッジを狙いはじめる。赤シールをとるためには、自分の信じる「良い」ものを作ろうとするだろうが、青シールをとろうとすると、赤狙い意識自体を、自分が批評しはじめる。

明るい話に死のイメージが混ざる。快楽の両面をさらしはじめる。自由と束縛が同時に起こる。さまざまなパラドクスとアポリアが生産される。「たぶれ」は精神論でなく、ここでは数学の問題になる。

前期最後の授業に、一時帰国中の草原さんが姿を見せ、ゼミ生は聖母降臨とばかり喜んだ。草原さんからもらったお土産が、ひきわり小麦の「BULGUR」。中東のサラダ「タブレ」の食材になる。すてきな聖母!